私が究極的に目指しているライフワークは、精密な商品価値論に基づいた商品学理論を構築することです。 その概略を示しますと次のようになるかと思います。

1.商品学方法論

A. 商品学の研究目的

これは、商品に関わる諸価値を統合して、諸価値の現象諸形態から、具体的で個別の諸商品が、現在及び将来に、存在し得るような、より良い商品の開発(商品としての製品、資源としての商品)に寄与することであります。

そのためには、商品価値に統合できる、使用価値、使用価値形態、商品品質、商品交換価値、商品の通貨価値形態、商品価格、商品存在価値、個別商品単位量、商品需給量、等々に関係する諸価値の分析と統合の方法を一つのモデルとして理論化する必要があります

<註1>ここで良い商品とは、(「一般用語」とU.コッペルマン著、岩下正弘監訳『製品化の理論と実際』での用語との対比もかねて述べると)、商品の「交換価値」(商品の通貨価値=「価格」)や「費用価値」で現わされる「超過価値」、及び、商品としての製品の『製品能力属性』(製品の「機構」、その能力をもった諸性質、「特性」)と、これに適応して、当該製品に要求される製品能力を発現できる、機構の能力=「機能」や特性の能力=「性能」に対する『製品要請』との適合の度合=品質、品位の高い商品を指しています。

<註2>ここでの「品質」規定は、JIS Q9000:2000(品質マネージメントシステムー基本及び用語) の規定「本来備わっている特性の集まりが要求事項を満たす程度」に基本的には準拠しています。

B.この商品論の方法論

この商品論の方法として、先ず、商品という概念の用語を製品概念用語と資源概念用語と区別し、「製品」は自然活動又は人の活動の産出(アウトプット)、「資源」は、人の活動への投入(インプット)として、「商品」は、人の諸活動の社会的分業と諸経済財の交換関係の下で、交換課程の前過程で産出された製品の供給と後過程へ投入される需要が適応したものを商品と規定します。

<註1> この商品論で用いる“資源”という用語は、自然産出の埋蔵資源や採掘産出のような原初投入資源だけを意味するものではなく、商品形態を通じて人の活動に投入されるもののすべてを意味しています。

商品は、個別の商品単位(個別の価格単位、品質単位、需給量単位)で、個別商品として観ることも、また、特定市場において、同種商品の或る需給量をもった同種商品群として認識することもあります。

そうすると、商品は個別商品或いは群商品としての個別製品或いは群製品であり、同時に、個別資源或いは群資源としての商品であります。

ここで、詳細な交換理論は省略しますが、商品と通貨(貨幣)との交換過程で、商品は使用価値として抽象されると同時に、交換価値として抽象されます。

a.商品の使用価値と品質

使用価値は、商品に対して、交換後の過程で資源が使用・利用される際に、その活動のシステムから資源に対して要求される諸要請、例えば、人工衛星の全体機構から精密部品に対して要求される要求精度のような要請等として具体的に表象されるものであり、その使用価値形態は、商品としての資源が商品の需給関係で適応している商品としての製品の諸能力属性の形態で具象化しています。さらに、使用価値は、商品の「品質」概念で具体的に表現されます。

「品質」は、商品としての製品能力属性と資源としての商品から製品に対する製品要請との需給適応、適合の度合を表象する概念として規定されます。

交換価値は、商品としての製品の産出費用価値と資源としての商品の投入費用価値との交換適応、適合関係を表象する概念として表象することもできます。これは、商品の「価格」概念で具体的に表現されています。

b. 商品の交換価値と価格

「価格」は、供給商品の交換価値が需要商品の対価としての通貨額(○○円)で表象されるものであります。

そして、「価格」は、群商品の品質の差異、品質対応の製品の需要量と供給量の適合、製品産出費用と資源投入費用との適応、商品の使用価値である資源の特性(例えば、必需性の高低、奢侈性の高低)、使用価値形態である製品の特性(例えば、供給量、存在量の希少性)等の差異により、また、具体的市場環境の中での、諸代替商品の、供給製品に対する資源需要者の選好、需要資源に対する製品供給者の選好の差異等を具現するものとされています。

c. 商品の需給量

この商品論では、商品の需給量は、個別商品の品質と価格の属性を“合わせ持った”製品の需給単位量とします。例えば、同一製品種・同一品質種・同一価格帯の商品需給の場合は、数理的には同質のものと見做し少量の需給量は、製品個々の需給単位量として、1,2,3、・・・の自然数、多量の場合、1万、10万、100万・・・の数量単位で表示できるし、代替可能な類似製品・類似品質・類似価格帯の場合も数理的には同質と見做し、製品の需給単位量で表現できるものとしています。

2. 商品学の研究対象

同種ないしは類似種の群商品は、特に、寡占市場では、商品の分化、差別化傾向が著しくなっており、製品の製品種や品質種、品質の階層を示す品位、品位種別の等級を示す格付け、価格帯の分化などの詳細な研究対象が重要視されてくるものとみられます。

A. 具体的な研究対象

従来、長い間、商品学が研究対象としてきた有体の可動物財に限定せず、この商品論では、商品は、人の諸活動の社会的分業と、諸産出の市場交換に拠って生じる「価値のあるもの」であるとし、その全てを対象とするとします。

<註1> 従来の商品学では、研究対象は、衣服、食品、家具のような、有体の動産に限定され、土地や建物のような不動産、運輸・通信サービスのような諸サービス、法に基づいて設定される特許権、著作権、商標権のような権利財、証券、等々は、対象の性格や研究方法が異なるという理由で除外されてきました。

この商品論では、今日の商品は、テレビやカー・ナビ、新幹線の運輸サービス等のように、製品の機能が外部の放送・通信サ-ビスやインフラ機能と補完し合わなければ機能を発揮できない、製品とサービスのシステム複合商品が増えているので、商品の研究対象からサービスを除外することはできないという理由で、全てをその対象としています。

従って、商品の異同を観察する手段として用いてきた商品分類も、例えば、『日本標準商品分類』の分類項目に全ての商品の分類項目を追加して用いる必要があるとみられます

<註2> サービス商品の場合、即時財と言われ、生産(サービスの産出)と消費(サービスの投入)が同時に進行するので、分析は、対象を供給と需要の両局面に分けて行う要があります。

a 商品分類

単位商品の異同を認識する際に、その最初の手段として商品分類が用いられます。

商品の分類は、その分類目的と分類基準に拠って様々なものがあります。

例えば、『日本標準商品分類』(総務庁、平成2年)は、商品の生産や消費など、諸種の統計に寄与することを目的にしています。大分類基準は、原初資源から、中間製品、最終製品、スクラップ製品など、製品種の異同と加工程度の異同を基準としています。例えば、「大分類1-祖原料及びエネルギー源」、「大分類2-加工基礎材及び中間製品」、「大分類3―生産設備用機器及びエネルギー危機」。中分類、小分類、詳細分類等の分類基準は、製品種の異同と製品概念の抽象度合を基準にしています。

例えば、大分類4-輸送用機器、中分類47―自動車及び二輪自動車(原動機付き自転車を含む)、小分類471完成自動車(四輪及び六輪自動車)、

4711乗用自動車、47111ガソリン機関搭載車、471111気筒容積660cc以下、471115 2000ccをこえ3000cc以下、47112ディゼル機関搭載車、

4712乗合自動車、4713貨物自動車、47121ガソリン機関搭載車、471211乗用定員19人以下、

4715特殊用途車、471501救急車、

・・ ・エンジン(2814)、・・ ・・自動車用内燃機関(2814)、・・ ・・・ガソリ機関(28141)、

475シャシー(機関、駆動、操縦装置及び車輪を備えるもの)、4751四輪・六輪自動車用シャシー、47511乗用自動車用シャシー、47511ガソリン機関搭載車(ロータリー機関搭載車を除く)、4751111気筒容積660cc以下、476車体、等々。

<註3> ・・ ・エンジン(2814)等の分類項目は、商品の資源としての用途と連関させたものであり、乗用車の機構構成品として、これが、契約・注文・外部生産され、商品化されている場合は、(2814)として、2814エンジンの分類項目を示しています。

このように、商品分類は、商品としての製品の能力属性と、商品としての資源に要求される要請とを、出来うるかぎり関連付ける必要があり、これが商品の品質研究の基礎になると考えられます。

このような意味で、研究目的によっては、産業・企業や産地・地域統計基準の分類に連結できるような商品分類が必要になってくると考えます。例えば、工業製品のメーカーブランド、製品ブランド、品位・品種別型式、農産物原料製品(ワイン)の産地ブランド等と需給特性、商品の品質、価格特性の解明に役立つような商品分類も必要になると考えられます。,

さらに、ここで参照した『日本標準商品分類』は、25年前の古いものであり、今日では、4711乗用車の分類項目の中に、ハイブリッド機関搭載車や水素燃料電池機関搭載車等も追加される必要があります。また、乗用車の全体機構の形成工程における縦断的な関連技術の革新だけでなく、例えば、自動制御技術のような、他の分野の技術と横断的に関連する技術の革新がもたらす自動操縦機構の有無による分類項目も追加されていくべきでしょう。

この意味で、商品分類の全体系の構築は、商品学の大きな目標であり、製品産出技術の革新に従って、常に更新できるように、継続すべき研究課題であるといえます。

b. 製品機構と機能上の特性

製品の機構は、サービス商品などの場合は製品の仕組みと言い換えることもできる。

例えば、旅行パック商品券で受ける旅行サービスは、目的地までの往復運輸サービス、、観光サービス、宿泊サービスなどが選択された旅行の目的に拠って、具体的な組み合わせを変えた仕組みのことであります。

機構は、商品としての資源から要求される諸能力が発揮できる製品の諸能力属性体系(システム)を表現しています。例えば、乗用車のような構造物の場合、乗車の全体機構は、ボルト、ナットのような単品の部品から、モジュール部品、エンジン、シャァシー、車体等のような機構構成品に至るまで、色々な部分機構で構成されております。これらの部分諸機構の能力属性には、乗用車の中核的な機能を担うものから、車体の内装や外装の色彩ディザインの付随的機能をになうものとか、乗用車の制御機能や安全性、エンジンの燃費性能などのように、単独ないしは複数の部分機構がかかわる特性の能力、すなわち“性能”の用語で製品の能力属性を表現することもあります。

<註4>この商品論での製品・商品能力属性と商品・資源要請の用語は、U.コッペルマン氏が、U.コッペルマン著、岩下監訳『製品化の理論と実際』で用いた製品能力属性と製品要請の用語との間には、両者の方法論上、厳密な意味では、少々差異がありますが、これらの認識対象項目の詳細についてはU.コッペルマンの著書を参照して下さい。

B. 抽象的な認識対象

市場において、同一ないしは類似の製品機構又は機能を持った商品は、その需給量や価格、品質の競合や動向が認識できる同種商品単位の商品群を同一種の群商品として認識することが出来ます。

その際、認識対象として、次の研究項目を挙げることができます。

a.群商品の需給量

群商品は、需要代替が可能な供給製品群の、類似した製品能力属性と、供給代替が可能な需要資源群の、類似した製品要請とが、適応ないしは適合して、交換が成立した製品群のことである。したがって、この製品群は、数理的な同質性が認められるものと見做して、この需給量を群商品の需給量とします。

この需給量は、任意の数量単位で表現できますが、製品の計数単位(例えば、車1台、ガソリン1リットルなど)が基礎となります

しかし、例えば、極めて高い精度と正確度が要求される人工衛星部品のボルト、ナット類のような製品の場合は、普通のボルト、ナットとは違う、異種の製品と認識する必要もあります。

その他、商品の需要・供給適応量、資源、製品の在庫量、資源の存在量、耐久寿命、普及存在量などの関連認識対象が考えられます。

b.群商品の需給量に基づく商品の品質分布と市場平均品質

-商品品質論の試み―

ここで商品としての製品の品質を規定しておきます。

一般に、品質(Q)の概念の実践目的は、製品の機能や性能を、その用途・使用の観点から、総合的に評価して、その優劣を判断する情報を得ようとするものであります。

<註1>この「品質」情報は、製品の機構や特性が複雑・高度化し、商品市場が地域市場から、国内・国際市場、グロ-バル市場へと拡大した今日、また、品質に関わる情報が、商品の供給者と需要者との間で、その非対称性が目立つようになり、家庭消費財商品などの購買目的の場合、特に通信売買のような場合、品質概念の実践目的が軽視されるようにみえますが、供給者側の、製品開発、用途・資源開発、品質設計、品質保障、品質管理など商品形成の観点からは、不可欠なものであります。

<註2> この品質情報と関連して、私の「商品形成と品質保障情報」『情報と経済活動』(大村茂雄、岩下正弘編、世界思想社、2002年)も参照して下さい。

<註3> なお、ここで用いる「品質」概念には、例えば、“先染め絣織物”の“繊細な模様”の「品質」を認識する場合、撚糸の“原料綿の性質”や“糸の細さ”という物性や染色方法から形成される色調、明度などの染色特性、繊細な柄、模様などの特性、繊細な模様の諸品質要素等へと概念を展開するのに、大藤正・小野道照・永井一志『Quality

Function Deployment QFD ガイドブック、品質機能展開の原理とその応用』(日本規格協会、1997年)の考え方等が参考になります。

先の品質の評価方法には色々な方法があります。

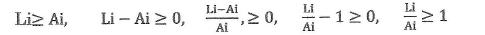

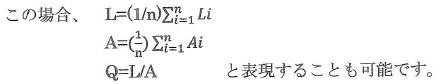

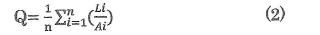

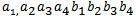

この場合、品質は、製品の諸機構や諸特性の諸能力要素(機能や性能)の評価、(この商品論では、諸製品能力属性の能力(Lⅰ)と、同じ能力単位で、相対応して資源の方から製品に対して要求される諸製品要請能力(Aⅰ)との適応関係を示す品質要素(Ei)の適合の度合Ei=(Li/Ai)(無単位数)を、それぞれの品質諸要素について統合評価したものであります。)

同一ないしは類似製品種の中核的な部分機構の諸品質要素(Ei)について、需給相互間に客観的な評価基準が存在する場合には、品質は(1)式で表現できます。

すなわち

(1)式において、製品が商品として成立する必要条件から、

すなわち、(1)式は、品質要素(Ei=Li/Ai=1)の時のLiを客観的な基準で統合評価した品質の順位を示す所謂、品位の概念として規定しています。

また、同一ないしは類似の品質種の商品の場合は、相対的な概念として、次のように表せます。

(1)式は比較的に品質要素の少ない、穀物や鉄鋼等の、所謂、コモディテ商品の評価に適しています(2)式は、乗用車や電気製品等類似品質種や類似製品種の多い群商品の品質評価に適していると考えられます。

この商品論では、品質概念と共に品位概念を用いることにしますが、これらは、いづれも、品質の評価値であり、「品質価値」として、製品能力属性(供給)と製品要請(需要)の適合を認識する商品品質評価の目的は、品質要素を明確にし、製品相互の比較や動向を通じて、その能力属性の改良革新に資するように、その品質内容を認識することにあります。

しかし、ここではまず、商品の品質価値が比較できるように、その評価値を相互に直交する品質価値軸と価格軸(商品の通貨価値軸)と商品の需給軸との3次元座標の上でみてみることにします。

個別商品の品質事象と価格事象とは、相互に独立事象ですが、群商品の需給事象と関連して、商品の品質が成立し、価格が成立する事象は従属事象―になります。

従って、商品の価値は、商品の品質価値と通貨価値と需給量の積として表象することができます。

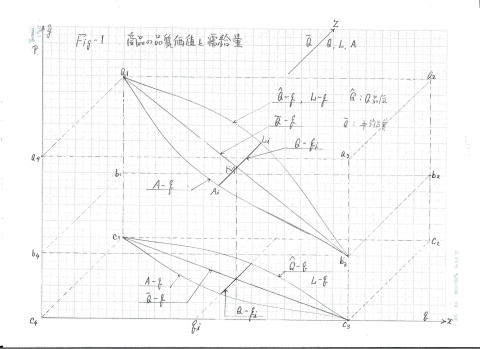

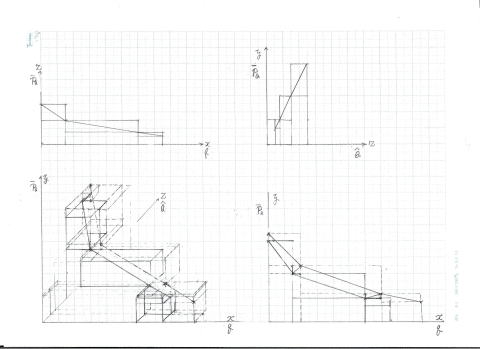

このことを考慮して、商品の品質価値の分布と需給量の関連を、商品のある品質価値帯と価格帯と需給量をしめす3次元座標の中(立体空間 )でみてみるとFig-1のように表現できるかと思います。 )でみてみるとFig-1のように表現できるかと思います。

Fig-1をみてみますと、群商品の需給量の単位量(qi)は、当該商品の市場規模により異なりますが、例えば、数万の単位量でも可能です。そうなると、(qi)の中には、同種製品や類似製品、同品質種、類似品質種等、供給・製品代替や需要・用途資源代替が可能な商品群が包含されることになります。すなわち、異なる品質価値(Q)の商品がFig-1のQ―qiの直線上に分布することになります。Q―qi上のMは、群商品の需給量単位量の平均品質価値を示しています。また、直線 M M は、需給単位量すべてのqiの平均品質価値の分布を示しています。このQ―qiの中での、最高品位の商品を、さらにそれらの需給量と品位順位とを関連付けるとFig-1の品位曲線(Q品位―q)、製品能力曲線(L―q)に沿って分布しているとみられます。 は、需給単位量すべてのqiの平均品質価値の分布を示しています。このQ―qiの中での、最高品位の商品を、さらにそれらの需給量と品位順位とを関連付けるとFig-1の品位曲線(Q品位―q)、製品能力曲線(L―q)に沿って分布しているとみられます。

このFig-1の品位曲線と製品能力曲線は、需給量に対して、品質価値の度数が高品位の方に凸な正規分布曲線になっていますが、これは、高品位の製品能力属性の供給能力の限界が需給量の増加と共に、エス字カーブに沿って減少するためだと考えられます。一方、製品要請能力曲線(A―q)は、低品位の方に凸な正規分布曲線になっていますが、これは、資源としての商品に要求される製品要請能力(A)が、製品能力属性の供給能力に依存しながらも、L

<Aの限界まで低下すると、平均品質以下の製品能力属性の供給能力曲線が、平均品質以上の製品能力曲線(L-q)と対照的な製品要請能力曲線(A-q)に合致するからだと考えられます。

なお、品質(Q)軸と需給量(q)軸との2次元座標で現わした平面図は、Fig-1の立体図の投影図であり、価格を措定したものではありません。

また、ここで述べておきたい次のような関連事項もありますが、これらについては、別の機会に書き込みたいと思います。

① 商品の市場品質、相対品位、製品分化と商品の品質帯

② 製品の品質保障技術と資源の使用情報

③ 商品関連諸技術界及び諸技術環境界

<註> 技術は、人の活動目的を達成する手段のシステムと規定しています

技能は、技術を運用する人の能力まで含む技術

c.群商品の需給量に基づく商品の価格分布と市場平均価格

-商品価値への価格論統合の試み―

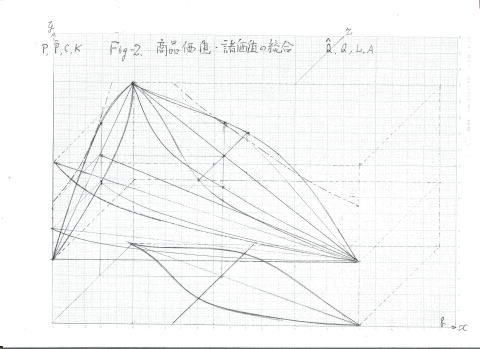

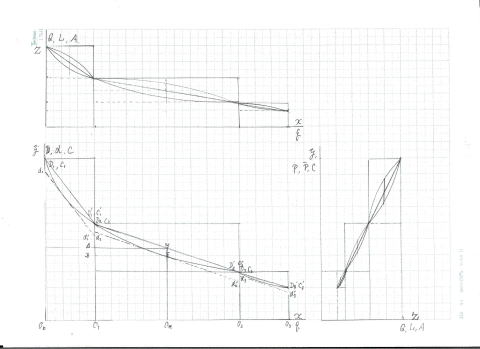

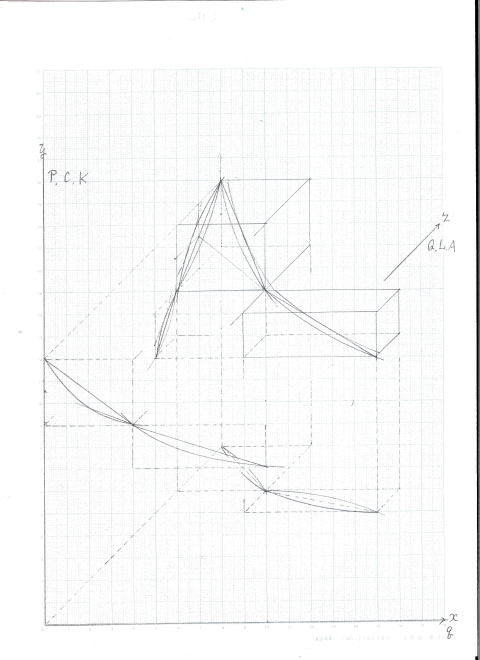

現在、経済学においては、寡占市場における、製品の分化と独占的競争の価格論が発展しているようですが、私は、方法論として、一切の措定なしで、商品の価格論と品質論との統合をこころみています。ここでは、私の考え方の概観だけを示す形で、Fig-2からFig-5を発表しておきます。詳細な説明と次の関連事項につては、別の機会に書き込みたいと思います。

Fig-2、-3、-4、-5参照

① 商品の市場価格、相対価格差、製品分化と商品の価格帯

② 製品の産出費用

③ 資源の投入及び使用費用

④ 製品の生産性保障技術、

3.当商品理論における品質、価格、需給量の相互関係論

以下の項目もより詳細に議論をしたいので、ここでは説明を省略させていただきます。

A. 商品の使用価値と交換価値

人の生活資源は、商品生産社会以前から、人の生存とともに、活動に使用する何らかの意義を有する使用価値があり、製品が商品として成立する必要条件であるといえます。この意味で、商品は先ず使用価値があり、同時に、商品と貨幣との交換関係の下では、交換の前過程で、製品の産出に要した全費用が、後過程での資源の入手及び使用の費用に適合する意義、すなわち、商品の交換価値がなければならない。これが、製品と資源が商品として成立する十分条件になるといえます。

B. 商品の諸価値形態

詳細な商品交換論と価値形態論の詳細については、ここでは省略し、別の機会に書き込みます

a. 商品交換の必要十分条件

個別商品(W)と通貨(G)との交換関係の下で、商品の資源としての使用価値は、商品としての製品の諸能力属性の集合形態をとっており、商品の交換価値は、資源としての商品と交換する通貨の形態で対峙しています。

この個別商品単位量の使用価値と交換価値が、特定市場で、自己と同一種、類似種の商品群の中で、他と比較され、商品の諸能力属性が商品に対する諸要請に適応ないしは適合していることが承認され、選好されて、評価表象されたもののみが、個別商品の個別品質であり、製品の産出費用と適性利益から産出された表示価格が、個別商品の交換価値であると評価表象された通貨額が個別商品の個別価格と呼ばれるものです。

b. 市場品質、品位、市場価格、価格帯

B、寡占市場における差別化された商品群の品質と価格と需給量の関係

―その静態と動態―

C。商品価値と付加価値

―商品価値の動向と個別商品特性の方向

|