| プロフィール(小学校~大学卒業まで) |

| (下線をクリックすると資料が別ウインドウで表示されます) |

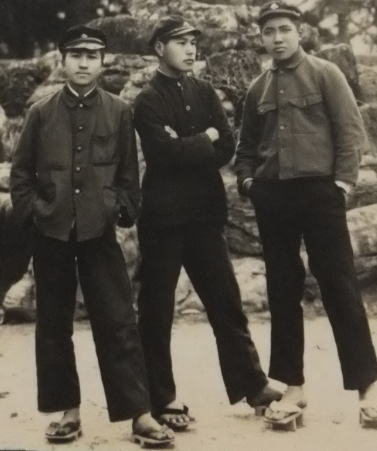

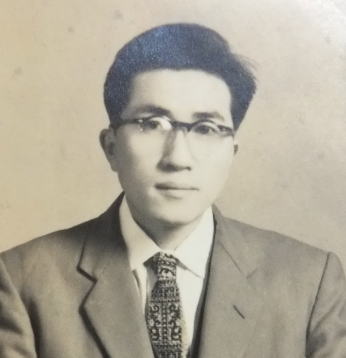

| 1932年(昭和7年)6月鹿児島県に生まれる 生地は、現在の鹿児島県霧島市隼人町で、隼人町には、隼人塚と称する古い遺跡があり、勇猛果敢な隼人族が大和政権に抗った戦いの跡を残しています。ここは、錦江湾(鹿児島湾)の最奥、薩摩の国と大隅の国が接するところで、“静即動”の桜島が、もっとも優美な、そして、噴火爆発噴煙の激しい姿をみせてくれる場所でもあります。   ふるさと鹿児島については、在職中、1979年の『同志社:同志社大学父兄通信』第11号 1979.12.20(資料―10-1)を参照して下さい。 1938年4月~1945年3月 隼人町立小浜小学校 小学校は、幼少の頃の母の心です。それは、古城1番地の坊が丘に抱かれた高台にあり,紫煙の桜島と静かな錦江湾を眺めては、穏やかに大きな世界を遠望したものです 規模は、1学年1クラス50数名の小さな小学校でありながら、戦時中のこととて、15人乗りカッターボートを有しており、海洋少年団の訓練では、質実剛健の気概を鍛えられたと思っています。はや小学5年の時には、14人を指揮する艇長として、「櫂立て! 漕ぎ方用意! ようそ路!!・・・」と勢いよく錦江湾の波を蹴った爽快感を覚えています。 1945年4月~1948年3月 鹿児島県立加治木中学校 加治木中学校は小学時代からの憧れでした。しかし、入学はしたものの明確な希望も持てず、初級グライダーが滑空できる広いグランドとその大階段スタンドの中央に、枝を大空によく張った巨大な楠の樹が印象的で、漠然とした志の源でした。一方、現実は、厳しく、通学途中で敵艦載グラマン戦闘機の機銃掃射空襲を受けたり、特攻隊機が飛び立つ飛行場の草刈りや横穴式防空壕堀りに動員されたりして、教科書を広げる時間はほとんど無かった。1945年の夏が近づくと空襲警報の頻度も増え、8月11日には、母校も猛烈な空襲を受け、炎上する中で14人の同窓生徒が亡くなりました。 私のその時は(資料―10-2)を参照して下さい。 1948年3月~1951年4月 鹿児島県立加治木高等学校  高校は、学制の変革により、旧制中学が併設中学校となり、これに連続したので、現在の中等教育一貫校のようなものでした。多くの先生方には親密懇切に接していただき、私は、確率的にも極めて珍しいケースでしたが、250数名中ただ1人、6年間、同じ担任の先生(濱田實先生)の教えを戴きました。数学、物理、化学に興味を与えて下さった恩師として感慨深い想いを持っています。 高校は、学制の変革により、旧制中学が併設中学校となり、これに連続したので、現在の中等教育一貫校のようなものでした。多くの先生方には親密懇切に接していただき、私は、確率的にも極めて珍しいケースでしたが、250数名中ただ1人、6年間、同じ担任の先生(濱田實先生)の教えを戴きました。数学、物理、化学に興味を与えて下さった恩師として感慨深い想いを持っています。加治木高校時代 写真左 下駄履きバンカラスタイル 1951年4月1日~1951年10月1日 鹿児島大学文理学部理科 中途退学  城山を懐に、鶴丸城や旧第7高等学校を偲ばせる、強固な石積みの門に向って、堀を跨ぐ欄干橋を渡ると、門脇には古い天文台があり、まだ、大戦末期の大空襲の痕跡を留めた、二階建て木造校舎が並んでいました。 鹿児島大学は、生前の父の奨めと母の強い願望もあり、初めは、熱心に講義を聴いていましたが、次第にすぐ近くに在った県立図書館へ足が向くようになりました。ここでは、『零の研究』とか『論理学』といった類の書物が好きな読み物でした。父がこの26年の正月に、私の進学を見ずに死去しましたので、当時、私宅には若い住込みの使用人がいて、差し迫った必用もなかったのですが、色々考える処があって、やむなく中退させていただきました。(写真左) 1954年4月1日~1958年3月31日 同志社大学工学部工業化学科 卒業  私の同志社大学との縁をとりもってくれたのは、当時、同大工学部電気科に在学していた同郷小学校の友人(児玉光輝君)でした。同君の強い勧めで上洛し、入学しました。同君とはすぐ近くの左京区前萩町に下宿し、同君とはよく行き来して書生談義を交わしたものです。不思議なことに、同君は、後に文学部へ転部しましたが、この当時からニイチェやカントを勉強しており、よく、哲学や時には形而上学の議論をしたものです。 私の同志社大学との縁をとりもってくれたのは、当時、同大工学部電気科に在学していた同郷小学校の友人(児玉光輝君)でした。同君の強い勧めで上洛し、入学しました。同君とはすぐ近くの左京区前萩町に下宿し、同君とはよく行き来して書生談義を交わしたものです。不思議なことに、同君は、後に文学部へ転部しましたが、この当時からニイチェやカントを勉強しており、よく、哲学や時には形而上学の議論をしたものです。私は、このこともあってか、同電気科の故斉藤亥三雄教授のご指導の下で、当時、元電気科助手の卜部先生や元化学工学のダウプ助教授もご協力いただいていた、学生の同志社工学部キリスト者の会に入れてもらいました。昼食の時間には、斉藤先生の研究室に会のメンバーが集まり、それぞれ、奥様の愛妻弁当や下宿のお婆さん手づくりの弁当を戴きながら、旧約聖書を勉強した他、新島先生の遺品庫に残された几帳面な自筆のノート類や自戒の杖、立学の精神、自治・自立の精神、良心碑の意義、キリスト教主義等について教えて頂いたものです。 以下、現在の商品学研究とこれまでの研究業績を書き込む中で、折に触れ、次のことを述べていきたいと思います。 ○ 通産省所轄大阪工業試験所での夏季工場・研究実習について ○ 軽井沢シーモアハウスでの1月間の合宿研究会について |

| copyright(C) 2015 konomichikai All Rights Reserved |